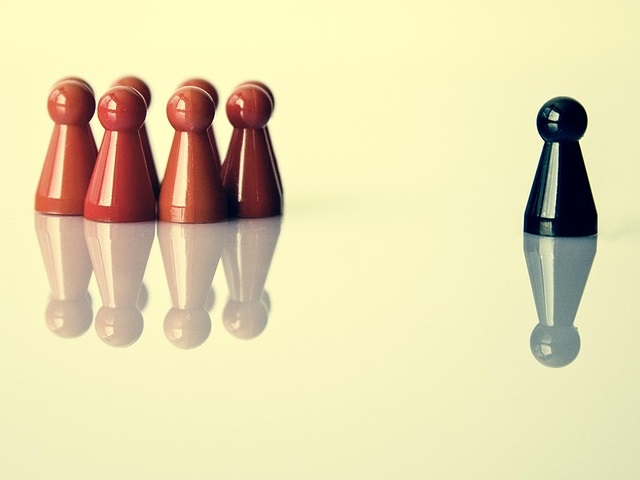

「うちの学級のリーダーは力がないので学級がまとまらない」と言う教師がいる。リーダーの子どもが力を発揮できるようにするのは、教師の仕事である。

学級経営において、リーダーを育てるのは難しいことです。

私も若い頃は「学級のリーダーとしてがんばれ」などと言って、リーダーの子どもを励ましているつもりが追い詰めているというようなことがありました。

そのような指導をしていると、子どもは教師の顔色をうかがっていい子になろうとしたり、教師と他の子どもたちとの板挟みになったりして、やがては学級の中で孤立してしまうこともあります。

私自身子どもの頃はリーダーではなかったので、リーダーとしてのあるべき姿ややるべきことというのはあくまでも自分の描いたイメージで、リーダーの本当の苦労はわからないと思います。そんな私がリーダーにああやれこうやれと指示するわけですから、リーダーになった子どもにとってみればたまったものではなかったでしょう。

さらに、リーダーの子どもが自分の言った通りに動けず学級全体が停滞ムードになってしまうと、「自分たちで考えろ」といきなり突き放したこともありました。その時のリーダーの子どもの不安といったら私の想像を超えるものだったと思います。本当に申し訳なかったと思います。

何度かそのような経験するうちに、リーダーの経験がない自分でも、リーダーに協力したことはあるということに気付きました。つまりこれは、リーダーが働きやすくなるためにどのように協力すればよいかはわかるということです。当たり前と言われればそれまでですが、私にとっては大きな発見であり発想の転換でした。

そこで、リーダーへ働きかけるのではなく、周囲の子どもたちへリーダーへの協力をしむけるような働きかけに力を入れてみたところ、結構うまくいくことが多くなっていきました。

リーダーになった子どもをよいリーダーに育てようとすることよりも、

リーダー以外の子どもたちをリーダーを支えるように育てることの方が、

はるかにリーダーも学級集団も成長するということがわかったのです。

それからの私は、

リーダーが他の子ども達のために働く場面を仕組んだ上で、皆のためにがんばっていることを機会をとらえてはさりげなく伝えたり、

リーダーが何か仕事をやる時には、他の子どもにも協力させて、その子ども達のおかげでもあるとほめたり、

誰かが怒られた時には、リーダーにフォローさせたり、

学級の授業態度が悪くて教科担任の先生を怒らせてしまった時などは、皆で相談してリーダーにあやまりに行ってもらったり、

また、私が担任として決めたルールやしくみを他の子どもといっしょにリーダーが破ったとしても、いつもみんなのためにがんばってくれているリーダーですら守れないんだから別の方法を考えようと譲歩してみたり、

学級がいいかげんなことをしてリーダーが謝りにきたら、リーダーに免じて許したりと、

ありとあらゆる方法や場面で、

リーダーが「いいやつ(いい子ではありません)」であるということ、

そのリーダーに協力した子どもたちも「いいやつ」であるということ、

などを伝えるようにしました。

リーダーを一人で活動させるのではなく、必ず他とのかかわりの中で成功体験を積めるように工夫して仕組むようにしたのです。

そのようなことを繰り返していくと、リーダーは安心して力を発揮するようになります。 他の子どもたちも、リーダーに協力することでほめられたり、リーダーが自分たちのことを考えてくれると思えたりするようになるので、何となくいい雰囲気の集団になることが多くなりました。

学級に受け入れられる喜びや受け止められる安心感が、リーダーを育てるのだと思います。

それを学級の中に作り出すのは、教師の仕事です。

私も若い頃は「学級のリーダーとしてがんばれ」などと言って、リーダーの子どもを励ましているつもりが追い詰めているというようなことがありました。

そのような指導をしていると、子どもは教師の顔色をうかがっていい子になろうとしたり、教師と他の子どもたちとの板挟みになったりして、やがては学級の中で孤立してしまうこともあります。

私自身子どもの頃はリーダーではなかったので、リーダーとしてのあるべき姿ややるべきことというのはあくまでも自分の描いたイメージで、リーダーの本当の苦労はわからないと思います。そんな私がリーダーにああやれこうやれと指示するわけですから、リーダーになった子どもにとってみればたまったものではなかったでしょう。

さらに、リーダーの子どもが自分の言った通りに動けず学級全体が停滞ムードになってしまうと、「自分たちで考えろ」といきなり突き放したこともありました。その時のリーダーの子どもの不安といったら私の想像を超えるものだったと思います。本当に申し訳なかったと思います。

何度かそのような経験するうちに、リーダーの経験がない自分でも、リーダーに協力したことはあるということに気付きました。つまりこれは、リーダーが働きやすくなるためにどのように協力すればよいかはわかるということです。当たり前と言われればそれまでですが、私にとっては大きな発見であり発想の転換でした。

そこで、リーダーへ働きかけるのではなく、周囲の子どもたちへリーダーへの協力をしむけるような働きかけに力を入れてみたところ、結構うまくいくことが多くなっていきました。

リーダーになった子どもをよいリーダーに育てようとすることよりも、

リーダー以外の子どもたちをリーダーを支えるように育てることの方が、

はるかにリーダーも学級集団も成長するということがわかったのです。

それからの私は、

リーダーが他の子ども達のために働く場面を仕組んだ上で、皆のためにがんばっていることを機会をとらえてはさりげなく伝えたり、

リーダーが何か仕事をやる時には、他の子どもにも協力させて、その子ども達のおかげでもあるとほめたり、

誰かが怒られた時には、リーダーにフォローさせたり、

学級の授業態度が悪くて教科担任の先生を怒らせてしまった時などは、皆で相談してリーダーにあやまりに行ってもらったり、

また、私が担任として決めたルールやしくみを他の子どもといっしょにリーダーが破ったとしても、いつもみんなのためにがんばってくれているリーダーですら守れないんだから別の方法を考えようと譲歩してみたり、

学級がいいかげんなことをしてリーダーが謝りにきたら、リーダーに免じて許したりと、

ありとあらゆる方法や場面で、

リーダーが「いいやつ(いい子ではありません)」であるということ、

そのリーダーに協力した子どもたちも「いいやつ」であるということ、

などを伝えるようにしました。

リーダーを一人で活動させるのではなく、必ず他とのかかわりの中で成功体験を積めるように工夫して仕組むようにしたのです。

そのようなことを繰り返していくと、リーダーは安心して力を発揮するようになります。 他の子どもたちも、リーダーに協力することでほめられたり、リーダーが自分たちのことを考えてくれると思えたりするようになるので、何となくいい雰囲気の集団になることが多くなりました。

学級に受け入れられる喜びや受け止められる安心感が、リーダーを育てるのだと思います。

それを学級の中に作り出すのは、教師の仕事です。